作者:莫洁普患配资

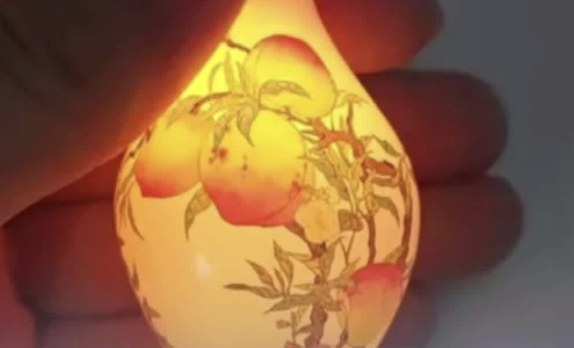

近日,上海博物馆一款“蝠桃瓶”文创冰箱贴引发争议。有网友指出,这款冰箱贴的“发光功能”与“瓶底开孔”设计,与其原型流落海外的经历形成了令人不适的呼应,并指如此文创开发是在“消费文物苦难史”。

随即,上海博物馆基于严谨的文物研究更完整还原了该文物的“身世”。事实上,该文物并无所传的“屈辱不堪”,这也让网友熟悉且容易代入的“苦难叙事”失去了事实基础。罔顾事实的情绪化解读,用预设的单一悲情模板剪裁历史、绑架认知,恰暴露了对文物价值理解的狭隘,实在是要不得。

回流文物,或伴有伤痛,但一味回避或者反应过度,都不是“敬畏”的正确“打开方式”。真正的敬畏应是,在尊重历史的前提下,通过创新让尘封的历史融入当代生活,以文创等更多方式让人们感知其所承载的文化记忆和民族情感。也唯有如此,才能实现真正的文化传承,让珍贵文物重获生命力。

七星策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。